Une découverte révolutionnaire vient de bouleverser notre compréhension des relations entre l’homme et les baleines dans l’Europe préhistorique. Selon une étude récente publiée dans Nature Communications par l’Université autonome de Barcelone, nos ancêtres façonnaient déjà des outils en os de baleine il y a près de 20 000 ans dans le golfe de Gascogne.

Cette révélation, fruit d’analyses sophistiquées menées sur 173 ossements, ouvre une fenêtre fascinante sur l’ingéniosité de nos prédécesseurs et l’écologie marine de l’époque.

Les plus anciens outils en os de cétacés jamais découverts

L’équipe internationale dirigée par Jean-Marc Pétillon du CNRS et Krista McGrath de l’ICTA-UAB a analysé 83 outils en os provenant de sites archéologiques autour du golfe de Gascogne en Espagne, complétés par 90 ossements supplémentaires de la grotte Santa Catalina en Biscaye. Grâce à la spectrométrie de masse et la datation au carbone 14, les chercheurs ont pu identifier les espèces et déterminer l’âge précis de ces vestiges exceptionnels.

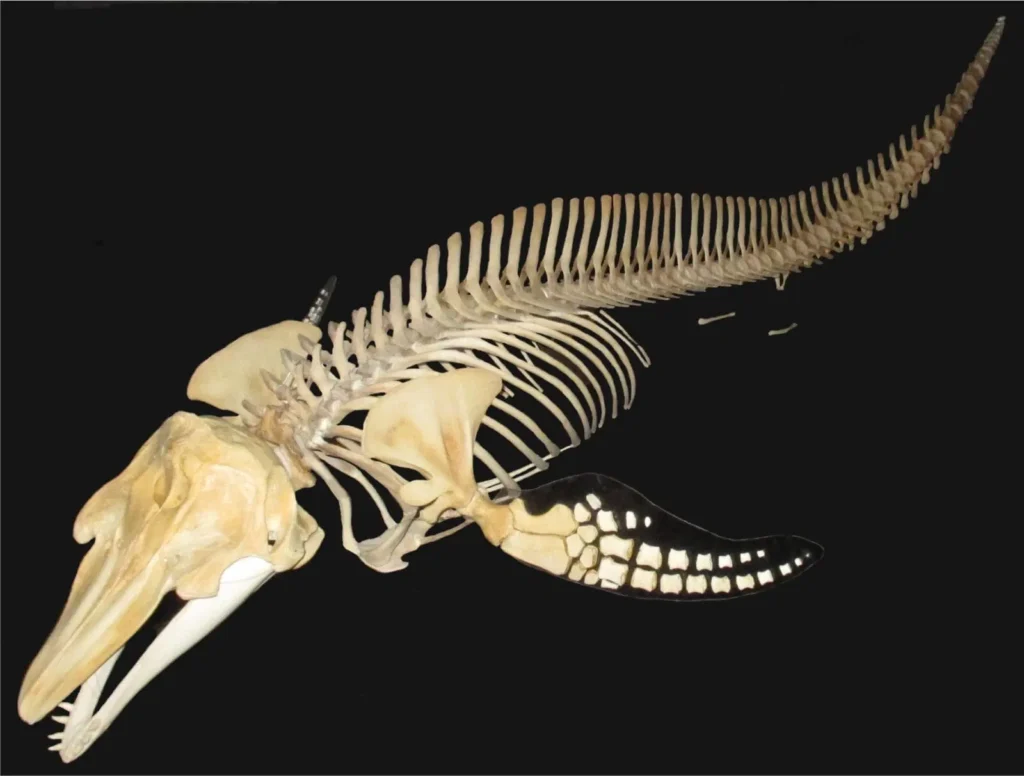

Les résultats sont saisissants : ces outils préhistoriques ont été façonnés à partir d’ossements d’au moins cinq espèces de grandes baleines, les plus anciens remontant à environ 19 000-20 000 ans. Cette découverte représente certaines des plus anciennes preuves connues d’utilisation de restes de baleines comme outils par l’homme.

Une diversité d’espèces étonnante

La technique ZooMS (spectrométrie de masse des protéines zoologiques) a permis d’identifier des espèces remarquables parmi les ossements étudiés. Les chercheurs ont découvert des restes de cachalots, de rorquals communs, de baleines bleues – toutes encore présentes aujourd’hui dans le golfe de Gascogne – mais aussi de baleines grises, une espèce aujourd’hui principalement confinée au Pacifique Nord et aux océans Arctiques.

Cette diversité suggère que l’écosystème marin du Paléolithique supérieur était sensiblement différent de celui d’aujourd’hui. Les baleines grises, en particulier, témoignent d’une distribution géographique qui s’étendait bien au-delà de leur habitat actuel.

Des indices sur l’écologie marine ancienne

🧠 À retenir : L’analyse chimique des ossements révèle que les habitudes alimentaires de ces baleines anciennes différaient légèrement de celles de leurs homologues modernes, suggérant des changements potentiels dans les comportements ou l’environnement marin au fil des millénaires.

L’importance cruciale des baleines pour les populations côtières

Les baleines, en tant que plus grands animaux de la planète, constituaient une ressource fondamentale pour les groupes humains côtiers. Leur chair fournissait une source de nourriture considérable, tandis que leur graisse servait d’huile et leurs os massifs devenaient des matériaux de choix pour la fabrication d’outils sophistiqués.

Cette dépendance aux ressources marines explique en partie pourquoi retracer les origines des interactions homme-baleine s’avère si complexe. Les sites archéologiques côtiers sont particulièrement fragiles et vulnérables à l’élévation du niveau de la mer, rendant difficile la préservation des preuves de ces relations ancestrales entre l’homme et les mammifères marins.

Des outils aux multiples fonctions

Les outils en os de baleine découverts présentent une variété de formes et de fonctions qui témoignent de l’ingéniosité de nos ancêtres. Ces implements servaient probablement à diverses activités : travail du cuir, fabrication d’autres outils, préparation des aliments ou encore construction d’abris. La robustesse et la taille des os de baleines en faisaient des matériaux particulièrement adaptés à la confection d’outils durables et efficaces.

La diversité des espèces utilisées indique également une connaissance approfondie de l’environnement marin par ces populations préhistoriques. Chaque espèce de baleine offrait des caractéristiques osseuses spécifiques, exploitées selon les besoins particuliers de chaque outil.

Un éclairage nouveau sur l’évolution des écosystèmes marins

Cette découverte ne se contente pas d’enrichir notre compréhension de l’utilisation préhistorique des ressources marines. Elle apporte également des informations précieuses sur l’évolution des écosystèmes océaniques et la distribution des espèces de cétacés au cours des derniers 20 000 ans.

La présence de baleines grises dans l’Atlantique il y a 20 000 ans, alors qu’elles sont aujourd’hui absentes de ces eaux, soulève des questions fascinantes sur les migrations animales et les changements climatiques passés. Ces données paléoécologiques contribuent à notre compréhension des dynamiques océaniques anciennes et peuvent éclairer les défis actuels de conservation marine.

Des implications pour la recherche archéologique moderne

L’utilisation de techniques analytiques avancées comme la spectrométrie de masse ZooMS ouvre de nouvelles perspectives pour l’archéologie marine. Cette méthode permet d’identifier des espèces même lorsque les éléments morphologiques diagnostiques sont absents ou altérés, ce qui est fréquent dans le cas d’artefacts en os travaillés.

Ces avancées méthodologiques promettent de révéler d’autres secrets enfouis dans les collections archéologiques existantes, potentiellement en attente de réanalyse avec ces nouvelles techniques. L’exemple du golfe de Gascogne pourrait n’être que la partie émergée de l’iceberg concernant l’utilisation préhistorique des ressources cétacées en Europe et ailleurs.

La découverte de ces outils en os de baleine vieux de 20 000 ans transforme notre vision des capacités d’adaptation et d’innovation de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Elle révèle une exploitation sophistiquée des ressources marines qui témoigne d’une connaissance intime de l’environnement océanique et de ses richesses.

Ces révélations continuent d’alimenter notre fascination pour ces populations préhistoriques qui ont su tirer parti de tous les trésors que leur offrait la mer.

✍️ Cet article a été rédigé par Thomas M. ( passionné de cétacés)

Thomas suit les orques depuis plus de 10 ans. Il connaît par cœur les différences entre un épaulard et un globicéphale, les migrations des pods du Pacifique Nord, et les questions qu’on lui pose toujours (« Mais… c’est vraiment des baleines ? »).